Mi vida

a) Identidades, lugares y afectividades

Las experiencias que nos narraron los jóvenes nos permiten identificar las diferencias y convergencias que coexisten dentro los centros de tratamiento. Buscamos entender cómo los jóvenes viven la violencia y sus relaciones con las instituciones a partir de lugares específicos. Buscamos medir, desde sus respectivas trayectorias biográficas y experiencias especializadas, cómo les impactan las instituciones y violencias en lugares específicos.

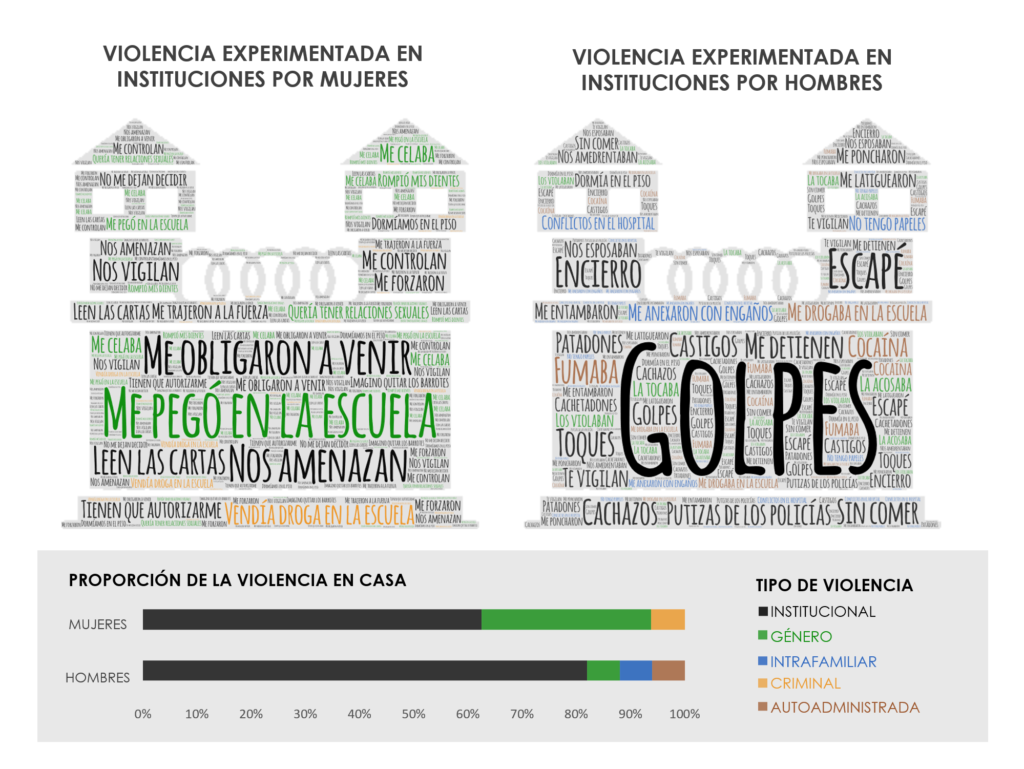

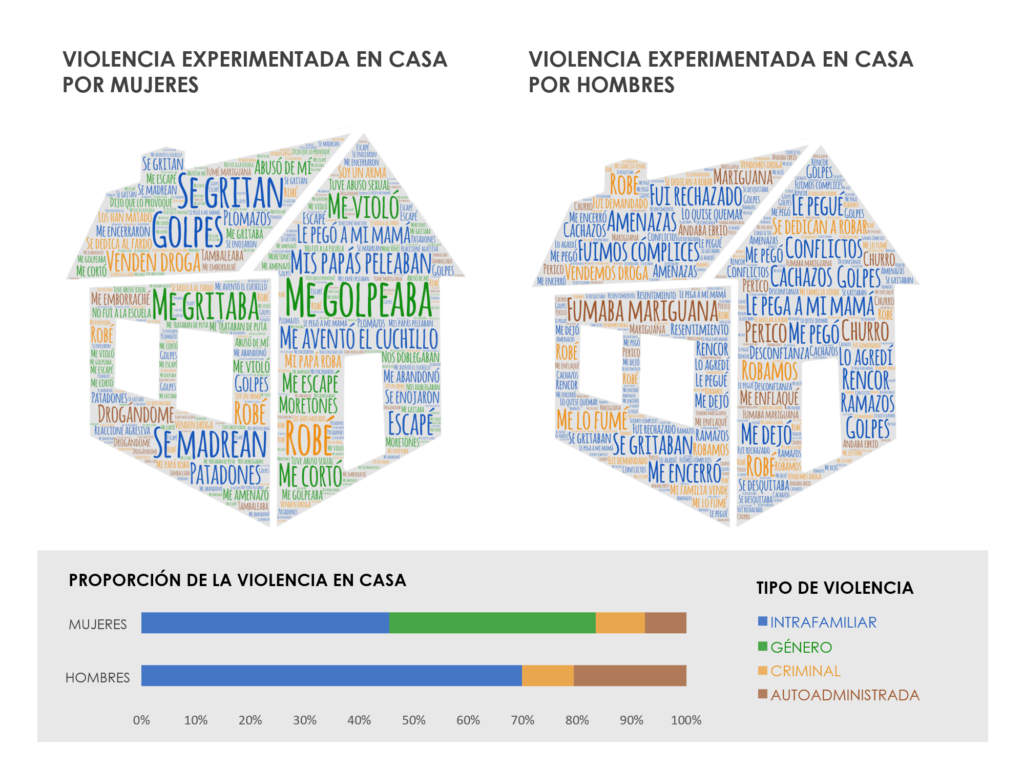

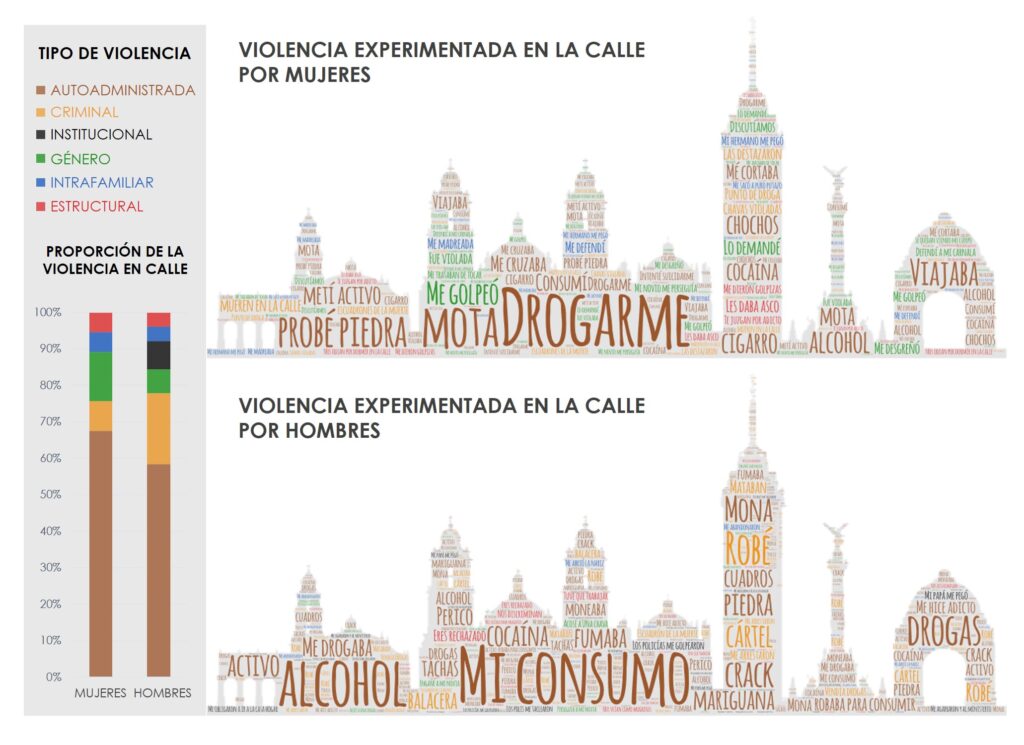

Los lugares donde se ejerce o experimenta la violencia, los categorizamos de acuerdo con instituciones residenciales o temporales: la calle, la casa, la escuela, los espacios verdes/naturaleza, los espacios imaginados/soñados y los espacios religiosos. Esto nos ayudó a entender dónde son más frecuentes ciertos tipos de violencia, quiénes están involucrados y cómo se responde o contesta a la violencia.

En cada espacio, el cuerpo se siente y se transforma, se performatiza: cambia de postura, apariencia, de identidad, de sensaciones corporales y emociones. En la vida de los y las usuarias, resalta la búsqueda del placer, pero también la violencia situada en un continuum, donde destaca las violencias intrafamiliares, autoadministradas, institucionales, simbólicas y en el entorno. Las identidades también están profundamente ligadas con el género, la clase e incluso el color de piel, ya que el continuum de las violencias se manifiesta en exclusiones cotidianas por parte de personas pero también de instituciones y sus normatividades.

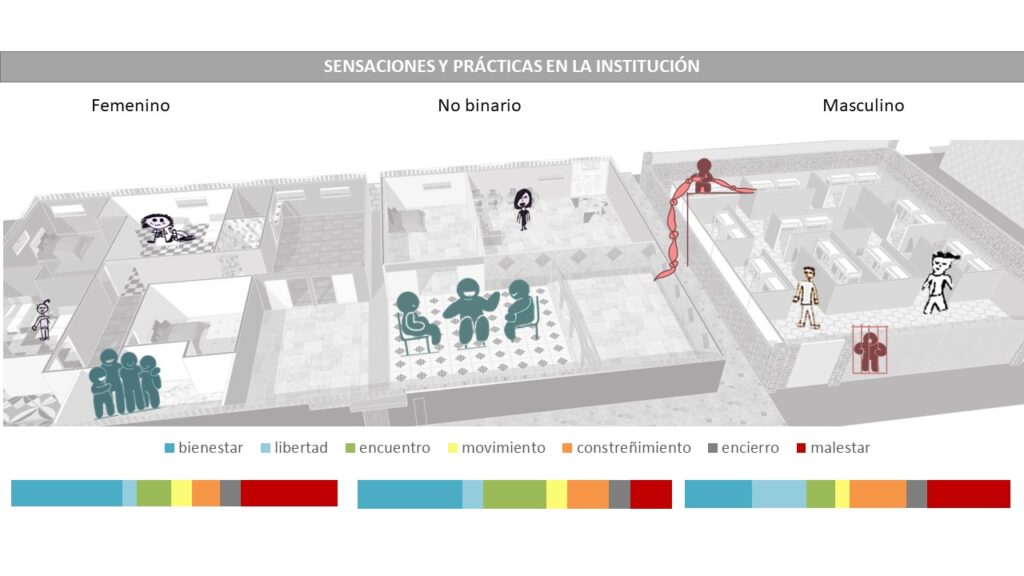

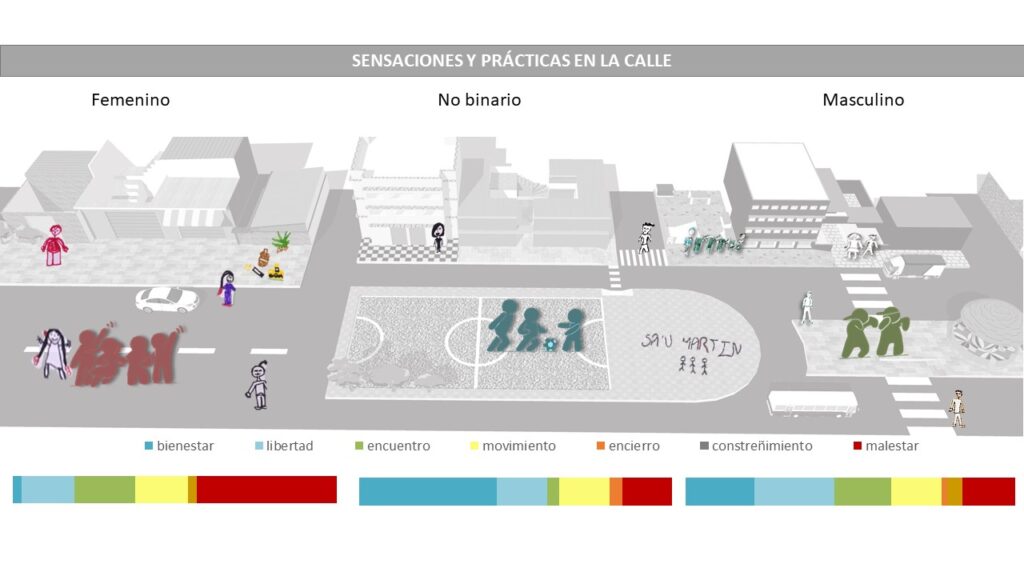

Los lugares también posibilitan acciones, encuentros, movimientos, libertades, encierros, bienestar y malestar, y las dinámicas que acontecen en ellos están ligadas a quienes habitan el espacio y a su género. Por ejemplo, los hombres hablan más sobre todos los lugares, en especial de forma positiva sobre las calles y la escuela (donde tienen un mayor nivel educativo que las mujeres). En cambio, para las mujeres, tanto el espacio de la calle como de la institución residencial representan malestar.

b) El consumo, la experiencia y el cuerpo

La casa representa el espacio donde se aprenden los valores, por tanto, las formas de ver y sentir el mundo con sus respectivas restricciones. La calle, en muchos casos, implica motivación: representa la salida, mundos nuevos, experiencias nuevas. Estos lugares, como también los espacios naturales, las vecindades o las privadas, no tienen un orden tan explícito y en estos se generan redes de confianza y de experimentación, desde el juego o la exploración.

Sin embargo, estas experiencias están atravesadas por condiciones y violencias, por lo que buscamos analizar estas diferenciaciones entre las experiencias desde un enfoque de género guiado por la interseccionalidad que incorpora a personas que se identifican como hombres y mujeres, y aquellas que desafían las identidades de género y tienen prácticas no binarias. Las experiencias son así, diferenciadas de acuerdo al género, los lugares, las emociones, la edad, la clase socio-económica, entre otros conceptos. Por ejemplo, las personas no binarias experimentan más arrepentimiento y vergüenza que los hombres y las mujeres, los hombres nombran más exploración y excitación que las mujeres y las mujeres evocan más situaciones de incomodidad y asco que los hombres y las personas no binarias.

Además, analizamos cómo el consumo de sustancias está relacionado con las sensaciones corporales y las tácticas de protección que tienen al consumir frente a las normatividades que les rodean, conjuntado con sus redes de amistad, con las nociones que se tiene sobre el cuerpo, los roles de género y las ideas de masculinidades y jerarquías, o las emociones en los diferentes espacios que habitan.

c) Los caminos institucionales: entre la desesperación y el agradecimiento

Las actividades se desarrollan a partir de expectativas que proyectan los familiares y las instituciones sobre las y los jóvenes. Si bien, al inicio de las experiencias narran miedo e incertidumbre -en la mayoría de las veces ingresan a los centros de tratamientos de adicciones contra su voluntad o bajo situaciones que implican violencias físicas o engaños-, hay jóvenes que reconocen el potencial de estos centros de atención como una influencia positiva que pueden tener en su vida y en el consumo problemático que les ha traído consecuencias.

Estas trayectorias institucionales pueden ser muy largas. Los jóvenes, como podemos ver en la red institucional, hacen recorridos muy largos y el disciplinamiento es característico de estos centros, cada centro de atención practica diferentes ejercicios de autoridad y de reglas y sanciones, que los y las jóvenes cuestionan.

En las respuestas de todas las entrevistas hay una fuerte influencia de las ideas que les son inculcadas en los centros, una combinación de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos, escuela pastoral -o creencias donde hay un Dios que acompaña y fortalece el proceso- referencias a los derechos humanos y terapia psicológica, así como conceptos relacionados con las emociones, por medio de los cuales también re-piensan sus acciones. Los padrinos y madrinas, desde una figura de autoridad, forjan relaciones cercanas con los usuarios y hablan al compartir sus experiencias para transformar a los y las jóvenes.

La mayoría de los usuarios y participantes del taller siente más tranquilidad, felicidad y satisfacción en la Institución residencial que en sus propias casas. Además, comentaron que dentro de la institución cambian de manera de pensar: dejaron de responsabilizar a sus familiares y asumen que han sido responsables de tomar decisiones y de estar en la situación en la que se encuentran.

El dolor y las violencias representan un parteaguas en sus vidas, sin embargo, no buscan permanecer en una posición permanente de víctimas, sino como actores de su propia existencia, y donde tienen la oportunidad de reconocer sus acciones, errores y aciertos, donde puedan perdonarse, aceptarse y reflexionar sobre su vida para llevar un mejor proceso de recuperación.